夏家店的九月,是被雨水浸透的季节。连绵的阴雨锁住山路,也延缓了我们出征野外的脚步。然而项目进度不等人,既然无法开展地表工作,我们便把“战场”转向室内。整理数据、核对图件,那些灯下伏案的时光,同样是为大地写下的注脚。

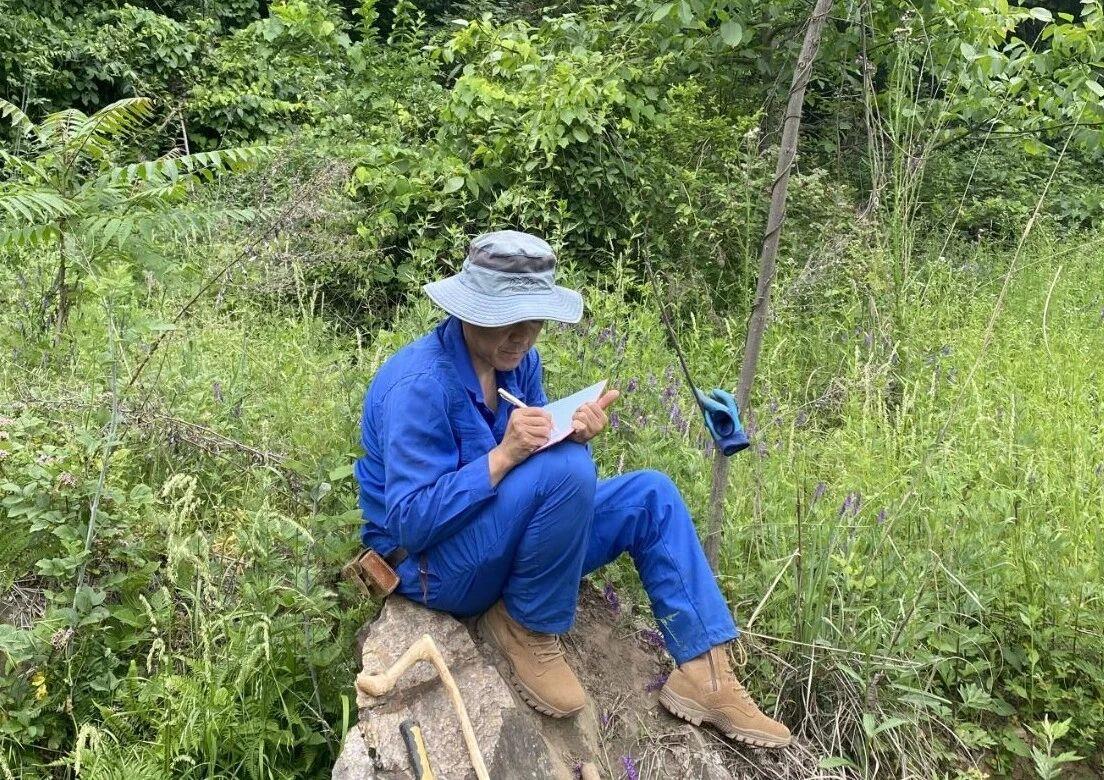

一旦天光微亮,雨势暂歇,我与师兄杨泽男便立即带上地质锤、罗盘和记录本,直奔寨子沟。那里山势陡峻,无路可循,我们便凭四肢攀援,靠工具借力,每一步都踏实得近乎笨拙。茂密的灌木丛时时牵扯衣裤,裸露的岩石在雨水冲刷后格外湿滑。行进虽缓,心境却并不滞重。途中与师兄时而闲聊,时而就某个地质现象展开讨论。喘息之间,我常想起老一辈地质人——他们没有如今精密仪器,没有轻便装备,仅凭双腿双手、一支铅笔,是如何踏遍这荒芜崎岖,又如何将整座山的地层与构造,理得清清楚楚?

我曾借阅前辈们手绘的图件。图面上的每根线条都干净利落,断层、产状、标本等都标注得一丝不苟;每个注释工整清晰,甚至不同岩性的花纹填充都细腻得如同印刷。那不仅是高超技术的体现,更是一种近乎虔诚的匠心和对地质事业负责到底的精神。

随着亲手绘制的坑道素描图一页页厚起来,我愈发体会到那种“细腻”背后的重量——那是在没有数码辅助的年代,用极大的耐心和专注,一笔一画将整片山川浓缩于纸上的功夫。我们所走的每一步,或许正是他们曾经的足迹;我们所勾绘的每一条界线,都延续着他们确立的标准。

在这个属于收获与铭记的节日里,我们以坚守岗位的方式向祖国献上祝福——不是口号式的呐喊,而是无声的行走;不是短暂的礼赞,而是持续的接力。我们致敬前辈,不只学习他们吃苦耐劳、艰苦奋斗的毅力,更是传承他们对待每一块岩石、每一份数据、每一张图纸时,那种近乎温柔的郑重与敬畏。

雨会停,山路再难也能一步步走完。而那种脚踏实地、不负山河的力量,仿佛潜行于地下的水系,深沉、绵延,生生不息。它必将浸润一代代地质人的征程,奔涌向更辽阔的山川,最终汇聚成见证祖国繁荣富强的磅礴力量。